夏のだるさ・疲れに!お灸で体を整える東洋医学的セルフケア【ツボ紹介付き】

「なんとなく体が重だるい…」「冷房で体が冷えるのに、外は暑くてバテる…」

そんな夏特有の不調を感じていませんか?

東洋医学では、夏のだるさや疲労感は“気の不足”や“冷え”、“水分代謝の乱れ”などが原因とされています。

今回は、夏バテでお悩みの女性におすすめの、お灸を使ったセルフケアをご紹介。

自宅でできる簡単ケアで、夏バテ知らずの体を目指しましょう!

なぜ夏にお灸がいいの?

夏は汗を多くかきやすく、体内の気(エネルギー)や水分が消耗しがち。

また、冷たい飲食や冷房の影響で、お腹や足もとが冷えやすくなります。

お灸には、

- 気血の巡りを整える

- 内臓の働きを高める

- 冷えや疲労を改善する

といった作用があるので、東洋医学的な巡りのケアにぴったりと言えるでしょう。

夏バテケアにおすすめのツボ4選

夏バテケアにおすすめのツボを4つご紹介します。どれも胃腸機能の働きを高めてくれるものなので、普段からケアしていると、食欲の低下や、胃もたれ、下痢、便秘といった消化器系の不調の予防・緩和に繋がりますので、ぜひ実践してみてください。

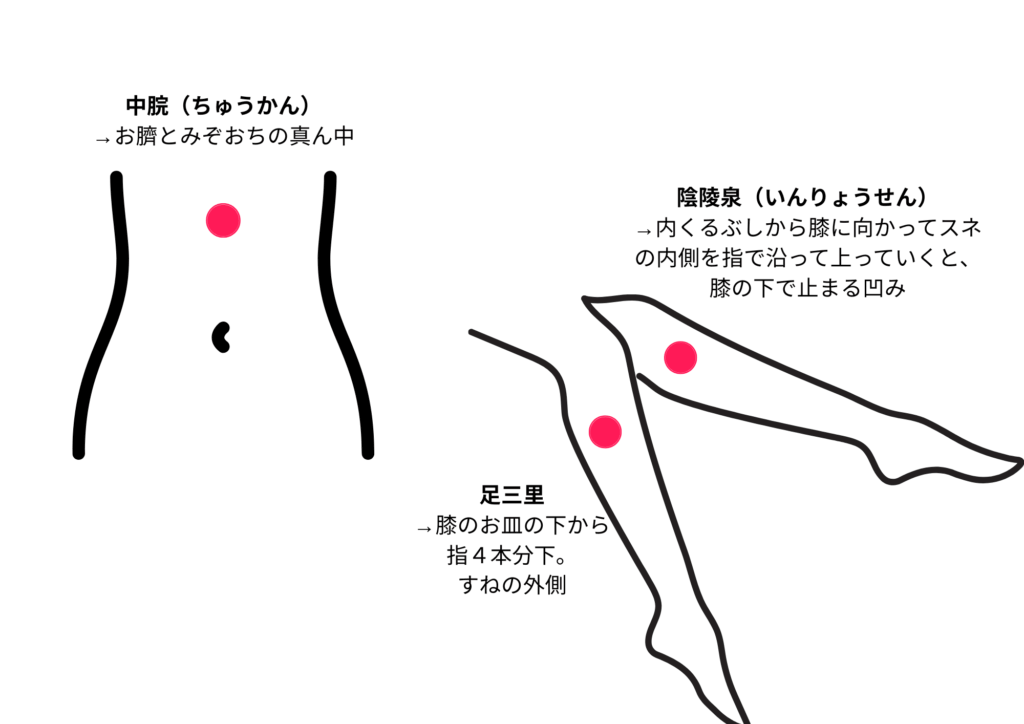

① 中脘(ちゅうかん)

お腹の真ん中にあるツボ。胃腸の疲れや食欲不振に◎

へそとみぞおちの中間にあります。

② 足三里(あしさんり)

夏バテ予防といえばこのツボ!消化吸収を助けて体力を養います

膝のお皿の下、外側のくぼみから指4本分下にあります。

③ 陰陵泉(いんりょうせん)

水分代謝を促してくれるので、むくみケアにおすすめ。消化機能アップにも◎

内くるぶしから膝に向かってスネの内側を指で沿って上っていくと、膝の下で止まる凹みにあります。

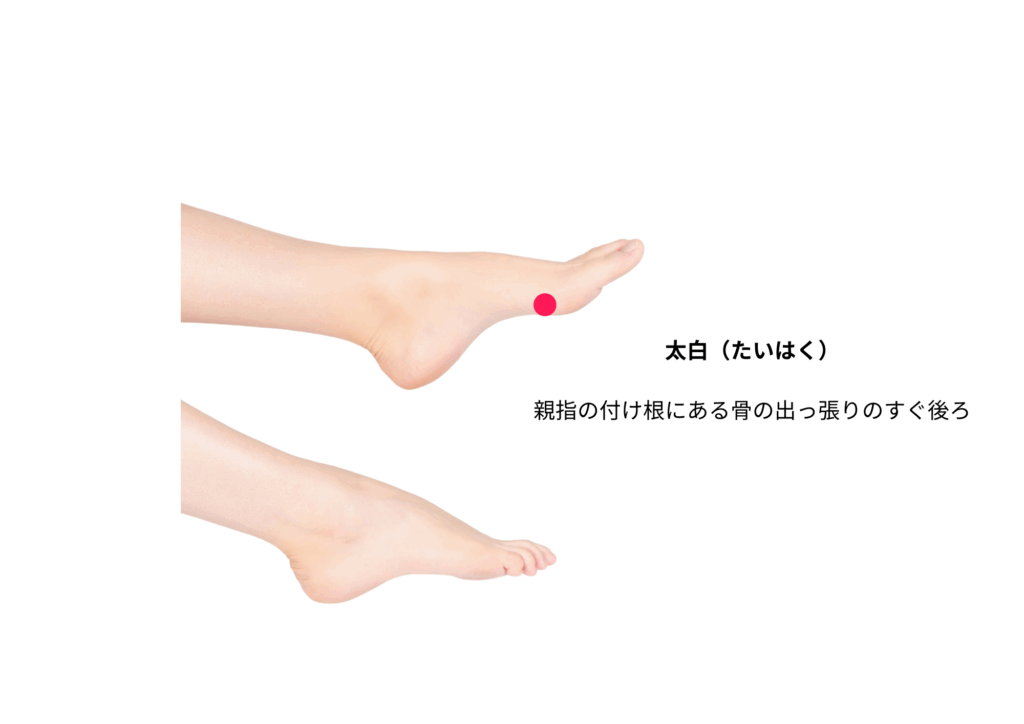

④ 太白(たいはく)

胃腸の働きを高める作用に優れるツボ。

足の内側、親指の付け根(第一中足骨の頭)付近のふくらみのすぐ後ろにあります。

セルフお灸のやり方&注意点

お灸のポイント

- 初めての方は、熱すぎない“ソフトタイプ”からスタートすることをオススメします

- 1つのツボにつき1回1〜3個を目安にしてください

- 毎日のように継続すると効果的です

注意点(必ずお読みください)

- 食事や入浴前後は避けてください(就寝前などのリラックスタイムに行うと良いでしょう)

- 熱いと感じたら、我慢せずに取り外してください。

- 肌の弱い方、糖尿病など温感・血行に障害をお持ちの方は注意してご使用ください

- 妊娠中の方は使用を避けてください

夏は冷房で表面が冷えているだけで、身体の内側は実は冷えている・・という方も多いので、夏のお灸はセルフケアにおすすめです。

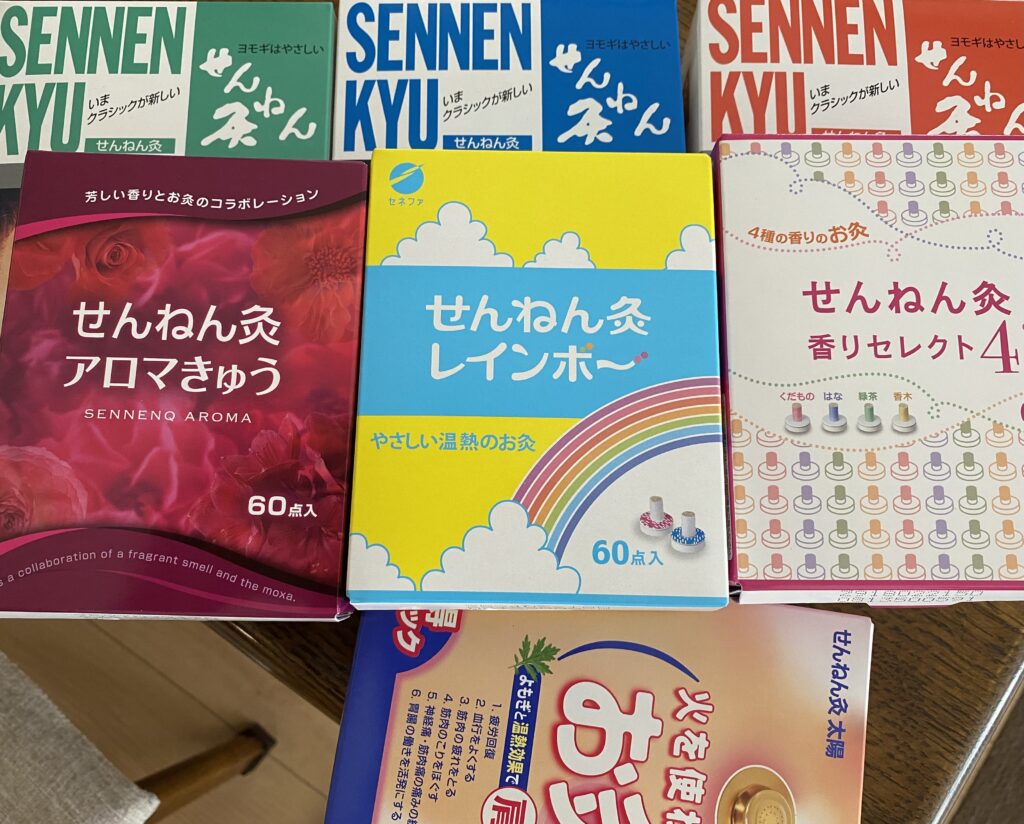

おすすめお灸

お灸メーカー大手の「せんねん灸」で販売されている商品の中から、お灸初めての方におすすめのお灸をご紹介します。まずはちょっとお灸を試したみたい方に向けて、こちらでは少量タイプのものをご紹介しています。

【初心者向け】せんねん灸 レインボー(火を使うタイプ)

マイルドな温かさのお灸なので、初めての方におすすめです。「まずはちょっとお灸を試してみたい」という方に。

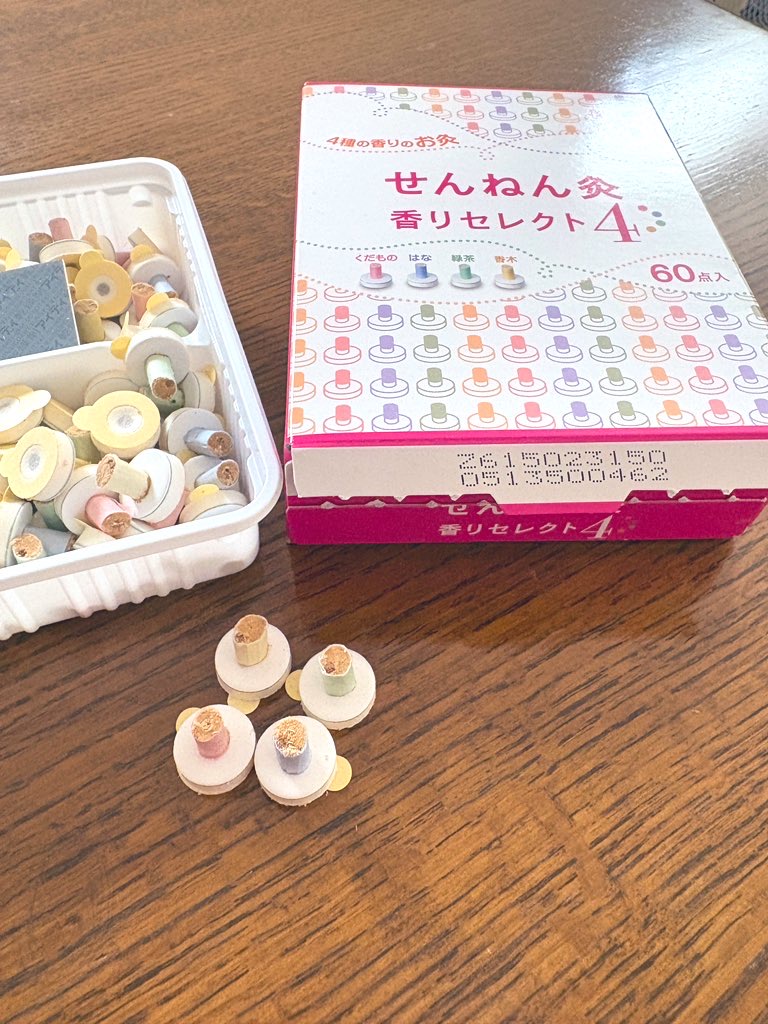

【香りを楽しみたい方に】せんねん灸 香りセレクト4(火を使うタイプ)

もぐさの香りが苦手な方や、お灸をしながら香りを楽しみたい方に。くだもの、はな、緑茶、香木の4種類の香りのお灸が入った商品です。こちらの商品も温かさはマイルドなので、初めての方にもおすすめです。

【火を使わないお灸】せんねん灸太陽

火を使わないタイプのお灸で、シールを剥がしてツボに貼るだけでお灸することができます。火を使わないので安心して使用できますし、お灸を貼ったまま外出することもできます。

ただし、お灸を貼っていて少しでも熱いと感じたら、火傷する危険がありますので、すぐに剥がしてください。

お灸初めての方におすすめの書籍

お灸の使い方や基本道具、ツボの位置など、写真を豊富に載せながらわかりやすく説明書きしてあるので、初めてお灸をやってみたい方におすすめの一冊です。

プラスの養生でさらに快適に

お灸と組み合わせて、こんなケアも取り入れるとさらに◎

- 冷たい飲み物→常温〜白湯に切り替える

- シャワー習慣を全身浴に変える(全身を温めるだけでも体調が改善するケースは多いです)

- ストレッチや深呼吸で“気”を巡らせる(適度な運動習慣をつけること◎)

- 冷房対策として、羽織ものを持ち歩く(体は冷やさないことが養生の基本です)

まとめ|お灸で夏バテを予防しよう

夏は体力の消耗が激しい季節。

毎日のちょっとしたセルフケアで、“だるさ知らず”の体に整えていきましょう。

ツボ × お灸のセルフケアで、

「なんとなく身体がだるい・疲れがとれない…」を卒業して、爽やかに夏を楽しめますように