東洋医学の視点から見た更年期の不調の原因とは?

更年期に差し掛かると、多くの女性がホットフラッシュや不安感、疲れやすさ、睡眠の質の低下など、さまざまな体調の変化に悩まされます。西洋医学ではホルモンの分泌が減少することが主な原因とされていますが、東洋医学では、これらの不調がどのように起こるのか、異なる視点で捉えています。今回は、東洋医学の視点から更年期による不調の原因を解説します。

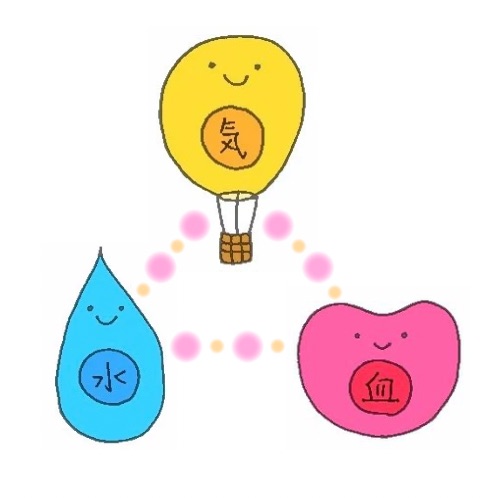

1. 「気」・「血」・「水」のバランスの乱れ

東洋医学では、健康な身体を維持するためには「気」「血」「水」と呼ばれる3つの物質が過不足なく体内に存在し、かつ円滑に巡ることが重要と考えています。

しかし生活習慣や加齢、ストレス、環境要因などの影響により、これらのバランスが崩れやすくなり、それが更年期によく見られる不調・・・イライラ、疲れやすさ、むくみ、冷えといった不調を引き起こすと考えます。

- 気の不調:ストレスや精神的な負担が大きくなると気の巡りが滞り、肩こりや頭痛、イライラなどの不調の原因となります。

- 血の不調:女性は毎月訪れてくる月経により、血の不調を生じやすいです。血が不足すると、月経の遅れや経血量の減少、目のかすみが、また血の巡りが悪くなると目の下のクマや顔のくすみ、重い月経痛などの不調が生じます。

- 水の不調:肌や髪の乾燥、むくみや冷え、身体の重だるさといった不調は水の失調によることが多いです。

2.「陰」「陽」のバランスの乱れ

東洋医学では、自然界に存在する全てのものは陰陽(いんよう)の二つに分けられると考えられており、これは人の身体に関しても同じように考えられています。

そしてこの身体の陰陽バランスが保たれているときは健康な状態ですが、このバランスが乱れて陰か陽のどちらかが強すぎたり、逆に弱すぎたりすると、のぼせ・火照り・イライラ・冷え・頻尿などの不調が現れると考えられています。

3. 「肝」の不調が引き起こす更年期症状

東洋医学では、「肝」は怒りの感情と関係の深い臓器と考えられているため、肝のエネルギー(肝気)が滞るとイライラや怒りっぽくなることがあります。また肝は生殖器系とも関連しているため、肝の不調により月経異常が現れることもあります。

4. 「腎」の衰えと更年期の関係

「腎」は東洋医学において、生命力やエネルギーと関連していると考えられています。しかしこの腎のエネルギーは年齢を重ねるにつれて徐々に衰えてしまうため、更年期の時期に差し掛かるとだんだんと体力が落ちてきて疲れやすくなったり、冷えやすさ、不眠、めまいなどの不調の原因となります。

*更年期による不調と腎との関係について詳しくはこちら

5. 「脾」の不調が影響する消化機能

「脾」は食べ物の消化・吸収を担う臓器で、「気・血・水」を生み出す大切な役割を持っています。脾の働きが弱まると気や血が生成されなくなるため、消化不良や食欲不振といった消化器系の不調だけでなく、疲れやすさ、冷え、無気力、身体の重だるさといった不調までをも引き起こす原因になります。

まとめ

東洋医学では、更年期の不調は「気・血・水」や「陰陽」、また肝や腎など「五臓」のバランスが崩れることによって引き起こされると考えられています。更年期に起こりやすいホットフラッシュ、イライラ、疲れやすさ、むくみなどの不調を改善するためには、身体全体のバランスを整えることが大切です。お灸やアロマセラピー、ディエンチャン、生活習慣の見直しなどの東洋医学的なアプローチを取り入れて体質を改善させることが、元気な体を取り戻す手助けになるでしょう。更年期の不調が気になる方は、ぜひ東洋医学の視点から体調を見直してみてください。

☆顔ツボ・アロマ・お灸など自然療法を通して更年期による不調ケアをしたい方に